こんにちは。岐阜県揖斐郡池田町の歯医者「さくら歯科」です。

親知らずが痛んだり、腫れたりして「これって抜くべき?」と悩んでいませんか。抜歯は怖いけれど、そのままにしておくのも不安…と、どうすれば良いか分からずにいる方も多いかもしれません。

親知らずは、必ずしもすべて抜く必要はありません。しかし、生え方によっては隣の歯を虫歯にしたり、歯並びを乱したりする原因になるため、放置するリスクも知っておく必要があります。

この記事では、親知らずを抜いたほうが良いケースと、抜かなくても良いケースの判断基準を詳しく解説します。抜歯の流れや費用、術後の注意点もご紹介しますので、安心して判断したい方はぜひ参考にしてください。

親知らずは抜くべき?

親知らずは抜く必要があるのか、またその判断基準について詳しく解説します。

親知らずとは

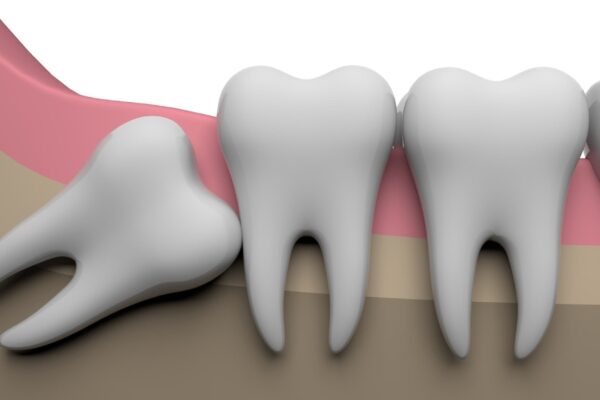

親知らずは「第三大臼歯」とも呼ばれ、通常17歳から25歳ごろに生えてくる奥歯です。

上下左右に1本ずつ、合計4本あることが一般的ですが、生えてこないケースや本数が少ない場合もあります。生える位置や向きによって、他の歯や歯ぐきに影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。

親知らずを抜いたほうがよいケース

親知らずを抜いたほうがよいケースには、痛みや炎症、虫歯のリスク、隣接する歯へのトラブルなどが挙げられます。特に、斜めや横向きに生えている場合、歯ぐきの腫れや膿、隣接する歯の虫歯リスクが高まることがあります。

また、十分に磨きにくいため、慢性的な口腔トラブルにつながることもあります。これらの症状がみられる場合、抜歯が検討されることが多いです。

抜かなくてもよいケース

一方で、親知らずがまっすぐ正常に生えており、噛み合わせや周りの歯に悪影響がない場合、必ずしも抜歯の必要はありません。

また、全く生えてこない場合や顎の骨の中に埋まっていて支障がない場合も、経過観察となることが一般的です。最終的な判断は、歯科医師による診察とレントゲン検査などをもとに行われます。

親知らずを放置するリスク

親知らずを抜かずに放置した場合に考えられる主なリスクについて、具体的に解説します。

虫歯や歯周病を発症するリスク

親知らずは口の奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすい特徴があります。そのため、他の歯に比べて虫歯や歯周病になりやすい傾向があります。

特に、親知らずが斜めや横向きに生えている場合は、周りの歯との隙間に食べかすや細菌が溜まりやすく、隣接する歯まで虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。

歯並びやかみ合わせへの影響

親知らずが十分なスペースなく生えてくると、他の歯を押してしまうことがあります。その結果、歯並びが乱れたり、かみ合わせに影響を及ぼす可能性が指摘されています。

特に矯正治療を受けた方や、もともと歯並びに問題がある場合は、親知らずの影響で再び歯並びが悪化することもあるため注意が必要です。

口臭や炎症の原因になる場合

親知らずの周りは清掃が行き届きにくく、歯ぐきが部分的に被っている場合には、細菌が繁殖しやすい環境になります。その結果、口臭の原因となったり、歯ぐきが腫れる「智歯周囲炎」などの炎症が起こることがあります。

炎症が悪化すると、痛みや腫れだけでなく、発熱や口が開きにくくなるなど、日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの歯科受診が推奨されます。

親知らずを抜く適切な時期

親知らずを抜く適切な時期について、具体的な判断基準や注意点を解説します。

抜歯に適した年齢や時期

一般的に10代後半から20代前半が適しているとされています。この時期は歯の根が完全に成長しきっていないため、抜歯後の回復が比較的早いと考えられています。

ただし、年齢だけでなく、親知らずの生え方や周りの歯や歯ぐきの状態、痛みや腫れの有無など、個々の状況によって適切な時期は異なります。歯科医師による診断を受けたうえで、最適なタイミングを判断することが大切です。

妊娠や持病がある場合の注意点

妊娠中や持病(糖尿病、心疾患など)がある場合は、抜歯のタイミングや方法について特別な配慮が必要です。

妊娠初期や後期は避け、中期が比較的安全とされていますが、必ず主治医や産婦人科医と連携し、リスクを十分に検討することが重要です。

持病がある方も、主治医と相談し、全身状態を考慮したうえで安全な抜歯計画を立てましょう。

親知らず抜歯の流れと治療方法

親知らずを抜く際の一般的な治療の流れや方法について、事前準備から実際の抜歯、難しい症例への対応まで詳しく解説します。

事前診断と検査内容

親知らずの抜歯前には、まず口腔内の診察とレントゲン撮影が行われます。これにより、親知らずの生え方や位置、周囲の神経や血管との関係、炎症の有無などを確認します。

場合によってはCT撮影を追加し、より詳細で立体的な情報を得ることもあります。これらの検査結果をもとに、抜歯の難易度やリスク、治療計画を立てていきます。

抜歯手術の手順

抜歯当日は、局所麻酔を十分に効かせたうえで処置が始まります。

歯ぐきを切開し、必要に応じて骨を削ったり、歯を分割して取り除くこともあります。抜歯後は傷口を洗浄し、出血を抑えるために縫合を行う場合もあります。

処置後は痛み止めや抗生物質が処方され、腫れや痛みの経過観察が続きます。

親知らずを抜く際の痛み・腫れ・合併症

親知らずを抜く際には、痛みや腫れ、合併症などが気になる方も多いでしょう。ここでは、抜歯後に起こりやすい症状やその経過、注意すべき合併症について詳しく解説します。

抜歯後の痛みや腫れの期間

親知らずを抜いた後の痛みや腫れは、多くの場合、抜歯当日から翌日がピークとなり、数日から1週間程度で徐々に軽減するとされています。

個人差はありますが、難しい抜歯や骨を削る処置を伴った場合は、腫れや痛みが長引くこともあります。痛み止めの服用や冷やすことで症状が和らぐことが多いですが、強い痛みが続く場合は早めに歯科医師へ相談しましょう。

出血やしびれなどの合併症

抜歯後は一時的な出血がみられることがありますが、通常は数時間で治まります。まれに、血が止まりにくかったり、下あごの神経に近い親知らずを抜いた場合、口唇や舌にしびれが残ることがあります。

しびれは数日から数週間で改善することが多いものの、まれに長期間続く場合もあるため、異常を感じた際は必ず歯科医師に相談してください。

術後の経過と回復の目安

術後の経過は個人差がありますが、通常は1週間程度で腫れや痛みが落ち着き、2週間ほどで日常生活に支障がなくなる方が多いです。抜糸が必要な場合は、術後1週間前後で行われます。

回復を早めるためには、指示された通りの口腔ケアや安静を守ることが大切です。気になる症状が続く場合は、無理をせず早めに受診しましょう。

親知らず抜歯後の注意点

親知らずの抜歯後は、適切なケアと生活上の注意が重要となりますので、ここでは抜歯後の過ごし方や注意点について具体的に解説します。

抜歯後の食事や生活上の注意点

抜歯直後は麻酔が切れるまで飲食を控えることが推奨されます。麻酔が切れた後も、傷口を刺激しないように柔らかく冷たい食事を選ぶことが望ましいでしょう。

また、熱い飲み物やアルコール、刺激物は出血や腫れの原因となる可能性があるため、避けることが大切です。

うがいは強く行わず、軽く口をすすぐ程度にとどめると良いでしょう。歯磨きは抜歯部位を避けて丁寧に行うことがポイントです。

セルフケアと再発予防のポイント

抜歯後は清潔を保つことが重要ですが、傷口を触ったり強くブラッシングしたりしないよう注意が必要です。処方された薬は指示通りに服用し、痛みや腫れが強い場合は無理をせず安静に過ごしてください。

また、定期的な歯科受診を続けることで、他の歯や歯ぐきの健康維持にもつながります。

抜歯後に避けるべき行動

抜歯当日は激しい運動や長時間の入浴、喫煙は避けることが推奨されます。これらの行動は血流を促進し、出血や腫れのリスクを高める可能性があるためです。

異常な出血や強い痛みが続く場合は、早めに歯科医師へ相談することが大切です。

親知らずの抜歯にかかる費用と通院回数

親知らずの抜歯を検討する際に気になる費用や通院回数について、保険適用の有無や治療内容ごとに詳しく解説します。

保険適用と自費の違い

親知らずの抜歯は、基本的に健康保険が適用されるケースが多いですが、親知らずの状態や抜歯方法、医院の設備によっては自費診療となる場合もあります。

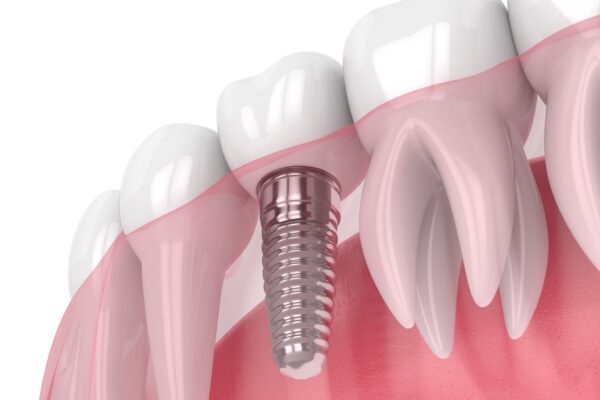

例えば、通常の抜歯や炎症を伴う場合は保険適用ですが、インプラント治療や特殊な手術が必要な場合は自費となることがあります。保険適用の場合、治療費の自己負担は3割が一般的です。

費用の目安と内訳

保険適用の場合、親知らず1本あたりの抜歯費用はおおよそ3,000円〜5,000円程度が目安ですが、難易度が高い場合や、CT検査など追加の検査が必要な場合は費用が増加することもあります。

自費診療の場合は、医院によって異なりますが、1本あたり1万円〜3万円程度になることもあります。料金には初診料、レントゲン撮影、抜歯処置、投薬などが含まれます。

通院回数や治療期間の目安

親知らずの抜歯は、通常1〜3回程度の通院で完了することが多いです。初回は診察と検査、2回目に抜歯、3回目に経過観察や抜糸を行う流れが一般的です。

ただし、親知らずの生え方や炎症の有無によっては、治療期間が延びる場合もあります。治療計画については、事前に歯科医師とよく相談することが大切です。

まとめ

親知らずを抜くかどうかは、歯の生え方や痛み、炎症の有無など個人の状況によって異なります。

抜歯が必要とされる場合は、虫歯や歯並びへの影響、炎症のリスクなどが考慮されます。抜かずに放置すると、周りの歯や歯茎に悪影響を及ぼすこともあるため、適切なタイミングや治療方法を歯科医と相談することが大切です。

抜歯の流れや治療後の注意点、費用や通院回数についても事前に確認しておくと安心です。

親知らず治療を検討されている方は、岐阜県揖斐郡池田町の歯医者「さくら歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、患者様一人ひとりの“今”と“これから”の歯の健康を見据えた「患者様目線の治療」を心がけており、虫歯や歯周病治療だけではなくインプラント治療や入れ歯治療など幅広く対応しております。

電話予約

電話予約 WEB予約

WEB予約